3. 名工の誕生と産業隆盛

(19世紀末 – 20世紀前半)

明治時代~昭和時代前期は、窯元の職人たちが作家として自立し、さらには江戸幕府を継承した明治政府の産業振興により、九谷焼の輸出産業が盛んになった時期です。

明治維新を境に、江戸幕府から明治政府へと政権が移ったことにより、窯元は藩からの支援が得られなくなり、自活による経営が迫られるようになりました。

旧大聖寺藩の職人たちは、作品の品質をさらに高めることで、「窯元の中の一職人」から「美術工芸品の作家」へと変貌を遂げました。彼らの中から、絵付け技術の指導的立場で次世代の作家をリードした竹内吟秋・浅井一毫兄弟や、書や食のジャンルで幅広い活躍をした北大路魯山人と交流した初代須田菁華などの名工が輩出されました。

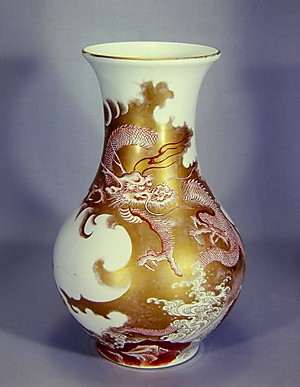

一方で、旧加賀藩の職人たちは、輸出産業に活路を見出し、金彩をふんだんに施した赤絵の九谷焼を中心に、欧米向けの作品を数多く生産しました。彼らの中心となったのが、赤絵と金彩による精密な色絵付けで名高い九谷庄三です。